建材・住設卸業界のM&A動向と最新事例

建材・住設卸業界は、新設住宅着工件数の減少等の影響によりその市場規模は縮小傾向にあります。

そのような環境の中、業績拡大や維持のため、エリアや取扱い商品において補完関係にある同業者を買収するケースや、川下の建設業者が安定した仕入ルート確保のために建材・住設卸業者を買収するといったケースが増えてきています。

この記事では、建材・住設卸業界のM&A動向や実施するメリット、具体的な事例などを紹介します。

建材・住設卸業界とは

まずは、建材・住設卸業界の定義や商流、現状について解説します。

建材・住設卸業界の定義

建材・住設卸業は、主に建設資材(屋根、壁、天井、外装、内装材料等)や住宅設備機器(トイレ、バス等水回り製品等)の卸売りを行う事業者をいいます。

年間80~90万戸の新設住宅着工件数が流通のベースになるが、特に全体の半分程度を占める戸建住宅の約40万戸を主な需要の対象としています。

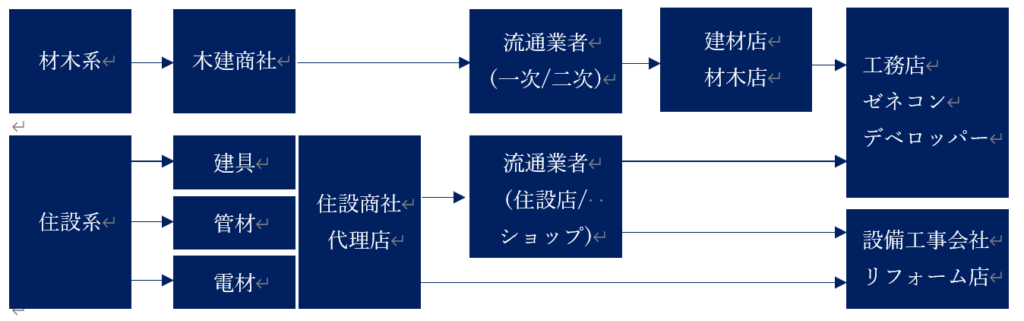

建材・住設卸業界の商流

建材や住設は、その種類も多く、流通ルートが多岐に渡るうえ多層的であり、近年は益々流通経路が多様化している。

流通ルートが多岐に渡る理由としては、末端の施工業者によって、職種や免許が異なるためだと考えられます。

また、川上である建材メーカーや住設メーカー、川上である工務店などはどちらも中小企業が多く存在しているため、本業界においても大企業による寡占度は低く、地元密着型の中小企業を中心とする分散型の業界構造となっています。

建材・住設卸業界の現状と課題

次に、建材・住設卸業界の現状や本業界が抱える課題について解説します。

新設住宅着工戸数の減少

図:新設住宅着工件数の実績と予測(総戸数)

出典:野村総合研究所調べ

足元2021年度以降は、新型コロナウイルスの影響から「ステイホーム」や「在宅勤務」が普及、住環境への関心が高まったことから、一時的に需要回復したものの、中長期的には国内人口減少による新設住宅着工戸数のゆるやかな現象傾向は今後も続くと予想されており、2040年度には約55万戸と2022年度比約36%減少することが見込まれています(野村総合研究所調べ予測値より引用)。

当然、この新設住宅着工戸数の減少傾向は、ハウスメーカー等に限られず川上である建設・住設卸業界の需要にも直接影響を与えることから、各社新設住宅着工戸数だけに影響されることのないバリューチェーン作りに取り組む必要があると考えられます。

建材価格の高騰

直近では、新型コロナウイルスの影響から「ステイホーム」や「在宅勤務」が普及、世界的に住環境への関心が高まった反面、物流の停滞やロシア・ウクライナ紛争の勃発等複合的な要因が重なりました。

その結果、世界的に建築資材が不足した状態となり、建築資材価格が高騰するという事象が起こりました(=通称「ウッドショック」)。

図:建築資材物価指数 建設用木製品等(大阪)

出典:一般社団法人建物物価調査会

上記図のように、大阪における建築資材物価指標は、2015年指標を100とした場合、2023年が約140と40%も物価が高騰したことになります。

全てのサプライチェーンにおいて、資材の高騰をすぐさま価格へ転嫁できれば影響は少ないですが、通常そのようなことは難しく、コスト増加分を価格に反映するまでにはタイムラグが発生することから、資金的な負担を強いられるケースも少なくないと考えられます。

国土交通省が発表した需給動向によると、国内の建築資材需給動向は「均衡」とウッドショックの影響から需給動向自体は落ち着きを取り戻してきているものの、タイムラグがあることや木材以外の住宅設備機器の値上がり等により、当面の間、住宅価格や建材・住設機器の価格は高止まりするものと予想されます。

在庫管理および採算管理

建材と一括りにいっても、その取扱い品目は多種多様な素材や形状からなる多くの建材から構成されており、それらを種類別に在庫管理や採算管理する作業は難しく手間のかかる作業となります。

しかし、本業界におけるアナログ文化は根強く、電話やFAXでの発注や、紙での管理をベースとする企業がまだ多く存在しています。

本来は、それらをDX化により効率的な管理システムの整備を早急に進めるべきですが、そのためには相応の時間とコストがかかるため、地元密着の中小企業者で大半が構成されている本業界においては、まだまだDX化への投資が進んでいないのが現状です。

建材・住設卸業界におけるM&A動向

近年、以下のような理由から建材・住設卸業界やその周辺業種におけるM&Aが活発になっています。

同業者同士のM&Aによるシェア拡大

前述の通り、本業界は地域密着型の中小企業を中心に構成されており、エリアやメーカー、取扱い品目毎に流通ルートが細分化されていることから、1社の持つ得意先や営業エリア、取扱い品目等は限定的となる傾向にあります。

そのよう市場環境において、新たな顧客やエリアの開拓は非常に難しいことから、新規市場の獲得を目的とした建材・住設卸事業者同士のM&Aが活発に行われています。

周辺事業者とのM&Aによるコスト削減等シナジー

本業界におけるM&Aでは、同業者同士のみならず、川上や川下に位置する企業との組み合わせも多く見られます。

例えば、工務店等の建築工事業者が仕入先となる建材・住設卸事業者と組むことにより、仕入れ価格を抑えることができます。年々、激化する価格競争を生き残るため、川上や川下の周辺事業者とのM&Aを通じて、価格面での競争優位を保つことが可能となることから、周辺事業者とのM&Aも積極的に行われています。

建材・住設卸業界におけるM&A活用のメリット

建材・住設卸業界におけるM&Aを活用したメリットは以下の通りです。

売手側のメリット

- 後継者問題の解決

- 会社の存続・発展

- 従業員の雇用維持(場合によっては処遇の改善)

- 人材確保(大手と組むことで採用活動がしやすくなる)

- 個人保証や担保の解消

- 創業者利益・売却益の獲得

買手側のメリット

- 新規エリア・新規顧客の獲得

- 事業領域の拡大、サービスの拡充

- 周辺領域への進出

- コストダウン

- 人材確保

建材・住設卸業界のM&A事例

ここでは、建材・住設卸業界における最近のM&A事例をご紹介します。

ブルケン・ウエストによる原口建材店の全株式取得(同業者による拠点拡充型)

総合建材卸の大手であるJKホールディングスグループの株式会社ブルケン・ウエスト(福岡県宗像市)が、有限会社原口建材店(熊本県玉名市)の発行済株式全てを取得し、子会社化、本件の売手アドバイザーを弊社(株式会社リガーレ:大阪府大阪市)が務めました。

後継者不在を理由に第三者との資本提携を検討されていた売手企業に対し、グループ小売セグメントの九州中部エリアにおける拠点拡充をしたい買手ニーズがマッチ。

グループ相乗効果が見込まれ、更なるサービスの提供が期待できるとの判断から、本件が実現しました。

フクヤ建設による成商の全株式取得(周辺事業者による事業領域拡大型)

フクヤ建設(高知県高知市)が、株式会社成商(高知県高知市)の発行済株式全てを取得し、子会社しました。

後継者不在を理由に第三者との資本提携を検討されていた売手企業に対し、近年、住宅耐震化等で高まる鋼材需要に対応したい買手ニーズがマッチ。

加工技術も備えており安定した受注も期待できることから、本件が実現しました。

建材・住設卸業界でM&Aを行う際のポイント

建材・住設卸業界でM&Aを行う際のポイント

リフォーム市場への進出

前述の通り、新設住宅着工件数は中長期的に縮小していくことが予想される一方で、住宅リフォームの市場規模は堅調に推移していくことが予想されています。

よって、建材・住設卸事業者は、リフォーム市場をエンドユーザーとする流通ルートの確保や、周辺事業者との協業をM&A等を通じて積極的に検討することが有効と考えられます。

図:住宅リフォーム市場規模の2030年までの長期予測

出典:矢野経済研究所調べ

グリーン建材市場への進出

グリーン建材とは、建築構造の持続可能性と効率性を高める材料を指し、これらの材料は再生可能な廃棄物を原料とし、エネルギー効率に優れています。

近年では、これらの材料が従来の者に比べ環境への影響を軽減することから、主に北米を中心として様々な建設活動で広く活用されるようになりました。

Fortune Business Insightsによると、2022年の世界市場規模は3,770億3,000万米ドルで、2030年までに9,511億5,000万米ドルに達すると予測されています(2030年までの予測期間中CAGRは12.3%と予測されている)。

今後、日本国内においてもグリーン建材市場の拡大は確実視されており、M&A等を通じてグリーン建材市場の取込を積極的に検討することが有効と考えられます。

財務内容の確認

多様な商品が多様なルートで流通する本業界においては、商品を種類別に在庫管理や採算管理することが難しく、特に月次ベースにおいては正確に把握できていないケースも多く見られます。

在庫の金額は正しいか、棚卸は正確になされているか、赤字取引先はないか等、事前に確認しておくことが重要となります。

また、本業界は、取引先が支払・回収サイトの長い建設業界であるため、売掛債権回転期間が他の卸売業社と比べ長期化する傾向にあります。

それらの売掛債権が、通常サイクルによるものなのか、長期滞留している不良化したものなのか、見極める必要があります。

そのためには、買収前にデューデリジェンス(買収監査)をしっかりと行い、見極めることが重要となってきます。

従業員の属性確認

人員の確保を目的にM&Aでの買収を検討する場合はもちろん、そうでない場合であっても、対象会社にどのような従業員がいるのか、年齢・勤続年数・保有資格・勤務態度等の情報は事前に確認しておく必要があります。

また、売手側としては、従業員の高齢化が進んでおり、中堅社員が育っていない、若手社員がいない等の場合には、それを理由に買手から敬遠される可能性も高まるため注意が必要です。

売却を検討している、または今後検討する可能性がある企業においても、若手社員の採用、育成はしっかりと進めていく必要があります。

まとめ

建材・住設卸業において会社の売却等をお考えの際は、まずはM&Aの専門会社へ相談しましょう。

専門家は、豊富な知識、経験をもとに相談者にマッチする相手先の探索や、M&Aの手法の検討を行います。

会社の強み、財務状況、相手先の希望などを整理したうえで相談するとスムーズです。

リガーレは、建材・住設卸業界のM&Aにも精通しているほか、財務・税務デューデリジェンスや財務コンサルティングのみにも対応しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

この記事の執筆

取締役COO青山佳敬

国内ミドルマーケット案件を中心に多くの案件に責任者として関与、事業会社の後継者問題解決・企業価値向上に寄与。