電気通信工事業界のM&A動向と最新事例

電気通信工事の需要は近年高まっており、M&A件数も増加傾向にあります。

この記事では、電気通信工事業界のM&A動向や実施するメリット、具体的なM&A事例などを紹介します。

電気通信工事業界とは

まずは、電気通信工事業界の定義や特徴について解説します。

電気通信工事業界の定義・特徴

電気工事とは、建設工事の中で、電力関係工事、内線工事、鉄道関係電気工事などの設備工事を指します。

通信工事とは、有線電気通信工事、無線電気通信工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事などの設備工事を指します。

つまり、電気通信工事は、情報通信設備に関する工事であり、電話、テレビ、インターネットなどが利用できるようにする工事やそれに伴う設備の工事のことをいいます。

電気工事の中でも、発電所関連の外線工事や、鉄道電気工事には専門技術が必要であり、電力会社や鉄道会社と資本関係を持つ会社が多くなっています。

一方、内線工事は住宅、オフィス、工場など多様な需要があり、地場の企業を含め企業数が最も多い領域で、電気工事受注高の約7割を占めています。

なお、国土交通省「建設工事施工統計調査」によると、元請完成工事高の電気工事のうち、75%が民間工事、25%が公共工事となっています。

■主な電気工事の種類

| 種類 | 概要 | 主な作業内容 |

| 外線工事 | 発電所・変電所~電柱にかかる工事 | 電線の張り替え・補修、変圧器の新設・吊り替え、 電柱の新設・建替え、発電所内電気設備工事 など |

| 内線工事 | 電柱~建物 (ビル・工場・住宅など) 内の工事 | 電柱から建物内への配線を行う引込工事、 建物内の電気設備の配管・構築、器具の取付け工事 など |

| 鉄道電気工事 | 線路、駅構内など鉄道運行に係る工事 | 線路、信号、駅構内の電灯電力、 変電設備などの新設・改良工事 など |

| その他 | – | 道路・トンネルの照明・電気設備工事、ネオン工事 など |

電気通信工事事業は、通信工事や電気工事などの設備工事と比較して、建築物を引き渡した後のアフターサービスやメンテナンス、トラブル対応の重要性が比較的高い傾向があります。

電気通信設備は15~20年以上経過すると経年劣化により故障発生率が高まるほか、メーカーの部品供給の停止で修理ができなくなるなどのリスクがあり、管の入れ替えや最新システムへの切り替えなどといった修繕・メンテナンス発生します。

そのため、電気通信工事事業においては継続的な対応力が重要となります。

電気通信工事業界の商流

電気通信工事業界の工事発注形態は、主に一括発注や分離発注などがあります。

一括発注の場合は、ゼネコンなどの大規模な事業者が受注先となり、本業界の事業者はその下請けとして電気工事を受注します。

分離発注は、施主が建設工程ごとに設計・工事を発注する形態を指し、電気工事事業者へ工事を直接依頼します。

一括発注と分離発注を比較すると、コスト面では受注先へ支払う下請けの管理経費が不要となることや、透明性の観点から分離発注方式が望ましいとされ、公官庁では分離発注が主流となっています。

一方、利便性では工事の全体管理を発注側が行う必要がないため、民間では依然として一括発注が多くなっています。

また、一括発注に加え、電気工事自体でも下請けが多用されていることもあり、電気工事の原価構成をみると外注費が約32%と建設工事業全体の約42%は下回るものの高い割合を占めています。

電気通信工事業界の現状

国土交通省「建設工事施工統計調査」によると、2021年度の電気工事業の完成工事高は約11.1兆円、通信工事業の完成工事高は約3.3兆円となっています。

電気工事業については、近年の建設需要の拡大に伴い堅調に推移しており、設備工事業全体の完成工事高約31.6兆円のうち、最も大きな市場となっています。

しかし今後は、改修需要はあるものの、技能労働者不足など供給不足の売り手市場の局面を迎え、大幅な市場拡大は見込みにくい状況です。

通信工事業界は、固定通信向け設備投資の抑制傾向を背景に再編が進み、大手3グループ中心の市場となっています。

近年は、光ファイバや5G関連設備の整備、GIGAスクールや無電柱化の推進もあり、底堅い需要が続きました。「第5世代移動通信システムの普及のための 特定基地局の開設計画の認定に係る審査結果(平成31年4月)」によると、通信事業者4社の設備投資額は、2019~24年度末までの累計で約1.7兆円の規模になりますが、令和3年4月版によると、2021~28年度末まで累計は約4.2億円となっており、今後は投資額が縮小する見込みです。

電気通信工事業界が抱える課題

次に、電気通信工事業界の課題について解説します。

少子高齢化による深刻な人手不足

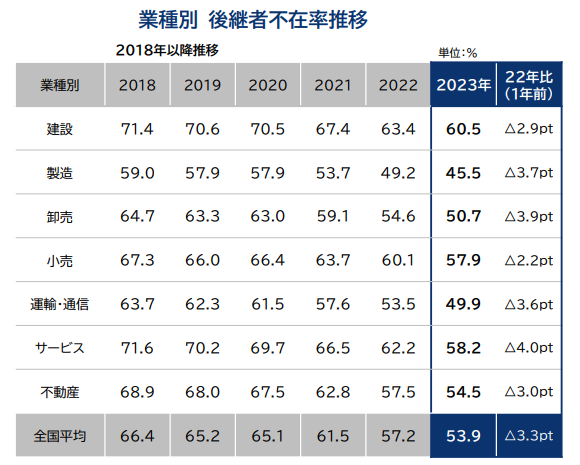

出典)帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2023 年)」

(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p231108.pdf)

電気通信工事業界に限りませんが、業界内の人手不足は深刻な問題となっています。

帝国データバンクの「全国企業『後継者不在率』動向調査(2023年)」によると、建設業界全体のうち、後継者不在企業の割合は60.5%と、全業界の中で最も高い数値となっています。

少子高齢化の影響で、電子通信工事業界でも従業員の高齢化が急速に進んでおり、特に若手の人材不足は深刻です。

業界の長時間労働、休日が少ないといった労働環境の悪いイメージもあり、若手人材の確保は困難を極めています。

また、ベテランの技術者の知識や技術が引き継がれず、引退してしまう場合も多いため、若手への技術継承は大きな課題です。

近年は、人手不足解消のため、ICT(情報通信技術)やロボットを導入することで、作業効率を上げようという動きも出てきています。

慢性的な人材不足に陥ると会社の存続も難しくなり、廃業に追い込まれる可能性もあります。

M&Aはこのような人材の確保という点でも非常に有効な手段の一つと言えるでしょう。

多重下請け構造

近年問題視されているのは、この業界の特徴でもある多重下請け構造です。

電気通信工事業界は、大手企業が受注した工事を下請け企業に発注し、その下請け企業がさらに別の下請け企業に発注するといった多重下請け構造となっています。

中間業者が数多く入るため、下の層に行けばいくほど中間搾取により現場で作業を行う下請けの会社ほど、取り分が減ってしまいます。

これにより、業務内容に対する適正な対価が得られないという問題が生じています。

2024年問題による利益の減少

2024年問題とは、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制に伴い、長時間労働が常態化している建設業界において対応が迫られているものです。

時間外労働の上限規制の猶予期間が終了する2024年4月以降、労働時間が短くなることで、社員の賃金の減少に繋がり、離職率が上がる可能性もあるため、現在よりも人手不足や人材採用の状況が悪化すると言われています。

この規制に対応するためには、従業員を今よりも多く確保する必要があり、小規模の会社では対応に限界があります。

また、2023年4月からは月60時間超の時間外労働への割増賃金率が25%から50%に増額されるため、業績面での影響も小さくありません。

割増賃金率の引き上げや、年次有給休暇の消化日数増加による人件費の増加や、時間外労働の上限規制による稼働時間の減少などにより、会社の利益が減少する可能性が高いという点も懸念されています。

電気通信工事業界におけるM&A動向

電気通信工事業界の大手プレイヤーは、通信会社、特にNTTグループの設備投資動向によって業績が左右されることから、他業種の買収など、事業の多角化を進めています。

近年、以下のような理由から電気通信工事業界やその周辺業種におけるM&Aが活発になっています。

通信工事業界の業界再編

通信工事業界では2010年頃から大手3グループ(コムシスホールディングス、エクシオグループ、ミライト・ワン)を中心に業界再編が本格化しました。

通信インフラは高速・大容量次世代通信へ向かいながらも、大きな投資の伸長は期待できない状況であったことから体制を強化する必要がありました。

当時は大手3グループと地域単位で事業展開している9社で構成されていましたが、2019年までに経営統合が進み、その後も、上下水道やソフト開発といった他業種との統合を行っており、事業の多角化を進める動きもあります。

関連する業種とのM&Aの増加

電気通信工事業では、関連する周辺業界とのM&Aが活発化しています。

例えば、電気工事会社が管工事会社の子会社化によって、営業基盤強化を図るといったものです。

このように、設備工事として関連のある企業同士でM&Aを行うことによって、顧客基盤の拡大やサービスの質の向上など、事業を強化しようとする狙いがあります。

異業種とのM&Aの増加

電気通信工事業界では、異業種へのM&Aも増えてきています。

たとえば、NEC傘下のNECネッツエスアイは、2007年にNEC子会社で通信ネットワークシステム保守・運用サービスのNECテレネットワークスと合併、2013年にコンタクトセンター事業を行うキューアンドエーを子会社化するなど、積極的なM&Aを実施。従来の電気通信工事業から、M&AによってICTサービス分野にも事業を拡大しました。

また、業界大手のきんでんによる白馬ウインドファームおよび白滝山ウインドファームのM&Aも一例として挙げられます。

きんでんは、2社がそれぞれ建設する風力発電設備の工事を施工していましたが、東京オリンピック終了後の市場縮小に備え、2社の子会社化により、風力発電事業に参入しました。

このように、電気通信工事業界では、将来的な事業展開を見据え、異業種へのM&Aも増加しています。

後継者不在、人材不足問題の解決

電気通信工事業界のM&Aが増えている理由として、巨大な市場規模に加え、前述のような業界の高齢化、人手不足、後継者難も挙げられます。

業界内では慢性的な人材不足が深刻化しているため、大手企業は人材の囲い込みを行っています。知名度の低い中小企業では、人材が確保できず、経営状況が苦しくなる場合もあります。

会社を売りたいという経営者の方は、後継者が見つからないことを理由に売却するケースが非常に多い一方、買い手の買収ニーズとしても、人材の確保を目的の一つとしている場合が多いため、売り手と買い手の双方にとってM&Aは非常に有効な課題解決の手段といえます。

また、前述の2024年問題の解決策として、M&Aにより、強い採用力を持つ大手の電気通信工事会社のグループに入るという手法も注目されています。

電気通信工事業界におけるM&A活用のメリット

電気通信工事業界におけるM&Aを活用した場合の主なメリットは以下の通りです。

売り手側のメリット

・周辺業種のグループに入ることにより、ワンストップサービスを提供可能

・後継者問題の解決

・廃業の回避

・従業員の雇用の継続

・個人保証・担保の解消

・売却益(創業者利益)の獲得

・経営の安定・拡大

・知名度の向上

・人材獲得しやすくなる(大手と組むことで採用活動が有利になる)

買い手側のメリット

・事業規模の短時間での拡大

・経営資源、人材の獲得

・ノウハウ、シナジー効果の獲得による収益性の向上

・容易に新規参入が可能(異業種)

・拠点、エリアの拡大

・仕入、購買の協同化によるコスト削減

電気通信工事業界のM&A事例

ここでは、電気通信工事業界における最近のM&A事例をご紹介します。

セキュアによるジェイ・ティー・エヌの買収

2023年12月、セキュア(東証グロース市場:4264)は、神奈川県内において電気通信・電気設備工事業を営むジェイ・ティー・エヌの株式を取得し、子会社化しました。

セキュアは、「ソフト」と「ハード」で構成される物理セキュリティシステムを事業領域として、主に「オフィス・工場・商業施設」などに対し、ソフトウェアの設計やハードウェアの選定から施工・アフターフォローまで、一貫したサービスを提供している上場企業です。

一方、ジェイ・ティー・エヌは、監視カメラシステム構築を含む電気通信・電気設備に関する工事を提供しており、社内に多数の設備工事に関する有資格者を有しており、様々な施工ノウハウを蓄積している会社です。

セキュアは、拡大する様々な物理セキュリティに対するニーズを背景に事業成長してきましたが、慢性的な人手不足リスクの軽減と更なるノウハウ・専門性の獲得により競争力を高めることなどを狙いとして、本M&Aを決断しました。

エクシオグループによる北日本通信の買収

2023年11月、エクシオグループは、北日本通信株式会社の全株式を取得しました。

エクシオグループ(東証プライム市場:1951)は、NTTグループ向け各種通信インフラ設備の構築・保守を中心に、無電柱化工事などのインフラや一般通信工事も行う、通信工事事業者大手です。

北日本通信は岩手県における電気、通信、土木に関する公共工事の豊富な実績を有する会社です。

北日本通信が長年にわたって培った公共工事のノウハウと、エクシオグループの都市インフラ・ICTに係るソリューションとの融合により、東北地方の都市インフラ事業基盤を強化することを目的とし、本M&Aに至りました。

協和日成によるガイアテックの買収

2021年3月、協和日成はガイアテックの全株式を取得し完全子会社化しました。協和日成は、ガス工事、建築・設備工事、電設・土木工事などの総合設備工事会社として、首都圏を中心に事業展開しています。

一方、ガイアテックは、東京ガス供給エリアにおけるガス設備工事を中心に、温水式床暖房、プロパンガス設備工事、太陽光発電設備、ガス機器の販売、設置工事など幅広く事業を展開する企業です。

協和日成は、戸建住宅の総合設備一括受注体制の拡大を図り、持続的成長と企業価値の向上を目的として、本M&Aに至りました。

電気通信工事業界でM&Aを行う際のポイント

電気通信工事業界でM&Aを行う際に留意すべきポイントを解説します。

人材の流出を防ぐ

電気通信工事会社では人材不足が深刻化しています。

企業間での人材の取り合いも起きており、中でも技術者などの有資格者は貴重です。

買い手側にとってM&Aの重要な目的の一つに人材確保があるため、会社の売却をきっかけに従業員が辞めてしまうことは避けたいものです。

予期せぬ人材流出を防ぐためには、従業員への説明やPMI(M&A後の統合プロセス)がポイントです。

従業員へ説明をするタイミングについては、売り手側、買い手側、アドバイザーも含め、慎重に検討しましょう。

豊富な工事実績や魅力ある取引先をリスト化する

電気通信工事会社をM&Aにより売却する際は、工事の実績数が大きなポイントとなります。

中でも、学校や美術館、病院といった難易度の高い工事実績や、官公庁に関わる工事実績を抱えているとより評価されやすくなります。

また、買い手企業にとって魅力的な取引先を抱えている場合は、売却先が見つかりやすくなります。

技術力やノウハウなどを評価してもらうためにも、過去の工事実績や取引先をリストにまとめておくといいでしょう。

まとめ

電気通信工事業の会社の売却などをお考えの際は、まずはM&Aの専門家へ相談しましょう。

専門家は、豊富な知識、経験をもとに、相談者にマッチする相手先の探索や、M&Aの手法の検討を行います。

会社の強み、財務状況、相手先の希望などを整理したうえで相談するとスムーズです。

リガーレは、電気通信工事業界のM&Aにも精通しているほか、財務・税務デューデリジェンスのみの対応も可能ですので、是非お気軽にご相談ください。

この記事の執筆

シニアアナリスト堀内槙

地方銀行を経てリガーレへ入社。M&Aチームのミドルバック業務およびデューデリジェンス業務に従事。