飲食業界のM&A動向と最新事例

新型コロナウイルス、2024年問題など、飲食業界を取り巻く環境は大きく変化してきており、M&Aの選択肢を検討する企業も増加傾向にあります。

この記事では、飲食業界のM&A動向や、メリットデメリット、M&Aを進める上での留意点、具体的なM&A事例などを紹介します。

飲食業界とは

まずは、飲食業界の定義や特徴について解説いたします。

飲食業界の定義・特徴

飲食業界とは、一般に食品の提供を主な事業とする業界を指します。

この業界には、レストラン、カフェ、ファーストフード店、居酒屋、バー、給食サービスを提供する企業など、様々なタイプの事業が含まれます。

飲食業界の主な特徴としては、消費者へ直接食品や飲料を提供するサービス業である点が挙げられます。

また、料理の提供形態、価格帯、ターゲットとする顧客層によって、多様なビジネスモデルが存在します。

この業界は、新しい食のトレンドや健康志向の変化、さらには経済状況や社会的な動向に敏感に反応することが求められます。

そのため、常に消費者のニーズを捉え、柔軟に事業戦略を調整していくことが成功の鍵となります。

飲食業界は、直接顧客と接する機会が多いため、顧客サービスの質が事業の成否に直結することが多いです。

また、食材の仕入れから調理、提供までの一連の流れを管理し、食品安全と衛生管理にも細心の注意を払う必要があります。

近年では、デジタル技術の進展に伴い、オンラインでの予約システムや配達サービスの利用が拡大しており、これらの技術を取り入れることで、新たな顧客層を開拓し、売上を伸ばしている事業者も多く見られます。

さらに、人手不足やコスト削減の課題に対応するため、自動化技術やAIを活用した運営効率の向上も飲食業界の大きなトレンドの一つとなっています。

このように、飲食業界は多岐にわたる事業形態を含む広範な業界であり、経済や社会の動向に左右されやすいが、同時に大きな可能性を秘めた業界でもあります。

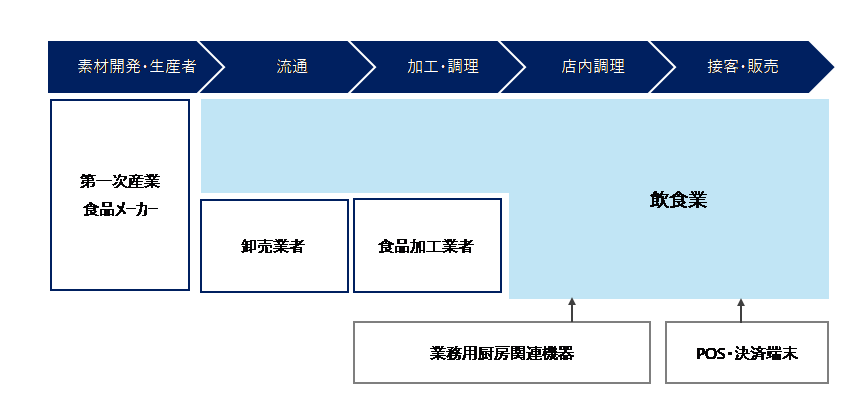

飲食業界の商流

飲食業界の商流は、さまざまなプレイヤーが関わり、それぞれの役割を担っています。

主なプレイヤーには、第一次産業、メーカー、卸売業者、加工業者などが挙げられます。

(出典:リガーレ作成)

商流の基本的な流れとしては、食材や商材の生産者から始まり、卸売業者を経由して、飲食業に届きます。

1.素材開発・生産者

食材の生産者は、農家や漁業、養殖業者など、原材料を直接育てる役割です。

これらの生産者から食材が卸売市場や直接飲食店などに流通します。

2.流通

卸売業者は、生産者からの食材や、加工業者からの加工食品を仕入れ、飲食店に直接提供します。

特定の食材に特化した業者もいれば、多種多様な食材を扱う業者もいます。

3.加工業者

生鮮食品を加工する業者も飲食業界の重要な一環です。

例えば、野菜をカットする、魚をさばくなど、飲食店で扱いやすい形に加工します。

4.店内調理、接客・販売

最終的に、飲食店が店内調理の上、消費者にサービスを提供します。

また近年では、店舗内での注文や提供のみならず、オンライン注文、配達サービスが急成長しており、これにより、飲食店と消費者の間の距離がさらに縮まっています。

飲食業界の現状

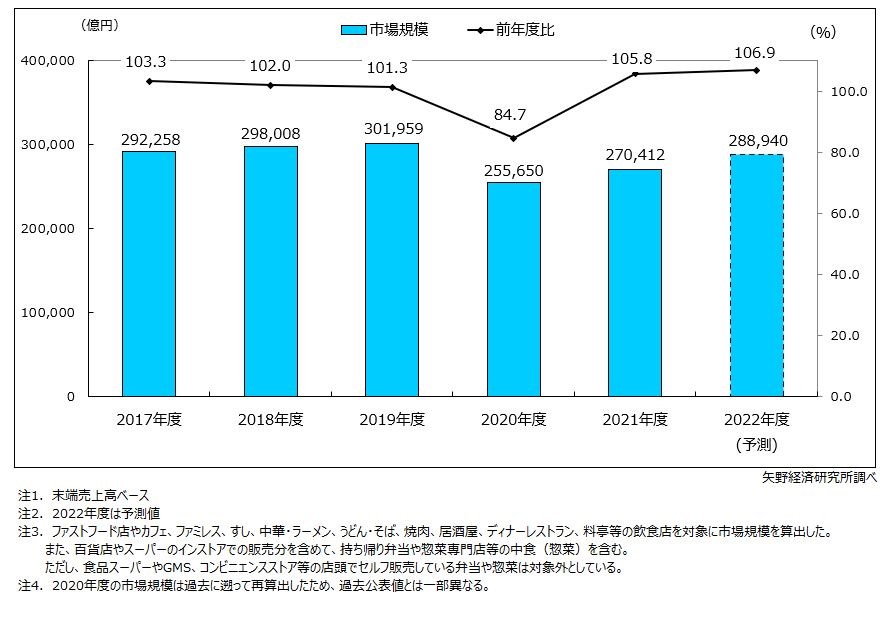

飲食業界は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大きな変化を経験しました。

飲食店の稼働状況は大きく低下し、一時的には営業自体が困難になるケースもあり、特にパブレストランや居酒屋などは、1年半以上にわたり稼働率が3割以下に低迷する時期がありました。

5類感染症への移行後においては、インバウンド需要の復活も含めて回復しつつありますが、市場は以前と同じ状態には戻っておりません。

その背景として、売上高の回復や海外展開・M&Aによる再編が進んでいる一方で、人手不足や原材料価格の高騰といった課題に直面しています。

飲食店が生き残るためには、人手不足への対応、レイアウトの最適化、IT・デジタル技術の活用、調理オペレーションの効率化、コスト削減策、テイクアウト・デリバリーサービスの継続など、さまざまな対策を講じる必要があります。

このように、日本の飲食業界は、回復の兆しを見せつつも多くの挑戦に直面しており、変化への適応と柔軟な経営戦略が求められています。

飲食業界が抱える課題と展望

飲食業界は、消費者の嗜好の変化、環境問題、技術革新など、さまざまな外部要因によってその課題と展望が大きく影響を受けています。

以下に、現在飲食業界が直面している主要な課題と、これからの展望について解説します。

飲食業界が直面する主な課題

飲食業界が直面する主な課題について解説します。

1.人手不足

特に先進国において、飲食業界は深刻な人手不足に直面しています。

若年層の労働市場への参入減少や、飲食業への就労意欲の低下が背景にあります。

2.コスト増加:

原材料費の高騰や、最低賃金の上昇など、運営コストの増加が続いています。

これらのコスト増加を価格転嫁できるかが、企業の収益性に大きく影響します。

3.消費者嗜好の変化

健康志向の高まりや、持続可能な食材に対する関心の増加など、消費者の嗜好は急速に変化しています。

これに対応するためには、メニューの多様化や品質管理の強化が求められます。

4.環境問題への対応:

食品廃棄問題やプラスチック使用の削減など、環境負荷の低減に向けた取り組みが急務とされています。

5.デジタル化の遅れ

オンライン注文システムや配達サービスの導入など、デジタル化への対応が遅れている企業も多く、競争力の低下を招いています。

飲食業界の展望

続いて飲食業界の展望ついても解説します。

1.グローバルマーケットへの進出

海外マーケットへの進出や、外国人観光客向けのサービス拡充により、新たな顧客開発に努めています。

2.テクノロジーの活用

AIやロボット技術を活用した効率的な運営、顧客体験の向上が期待されています。

また、ブロックチェーンを利用したトレーサビリティの強化も進んでいます。

3.ヘルス&ウェルネス

健康志向の高まりに応えるため、栄養バランスの取れたメニューや、アレルギー対応食、植物性プロテインを使用した代替肉製品の提供が増えています。

4.サステナビリティの追求

環境に配慮したメニューの開発や、食材の地産地消によるCO2排出量の削減など、サステナビリティへの取り組みが加速しています。

5.新しいビジネスモデルの探求

ゴーストレストラン(実店舗を持たない配達専門のレストラン)やサブスクリプションサービスなど、新しいビジネスモデルが注目されています。

飲食業界におけるM&A動向

このような現状、課題や展望を抱えている飲食業界ですが、M&Aを行う理由は多岐にわたります。

異業態への展開、海外展開、外注業務の内製化、バリューチェーンの拡大等、目的は多岐に渡ります。

また、事業の選択と集中のため、一部門を売却(カーブアウト)し、経営のスリム化を図る企業もあります。

飲食業界のM&A事例

ここで、近年における飲食業界のM&A事例について、いくつか紹介します。

ゼンショーホールディングス SnowFoxの買収

ゼンショーホールディングスはM&Aに積極的であり、華屋与兵衛やジョリーパスタを完全子会社化したほか、2023年4月にはファーストフード展開のロッテリア、同年6月には北米や英国を中心に寿司テイクアウト店等3,000店を展開するSnowFoxの全株式を取得しています。

この買収額は874億円と、ゼンショーにとしては過去最高額となります。SnowFoxの持つネットワークをゼンショーグループに取込むと同時に、メニュー開発、物流、店舗運営、店舗立地開発、食材調達等、当社グループとのシナジーが期待されます。

木曾路 大将軍(焼肉チェーン店)を買収

焼肉店チェーンを運営する大将軍(千葉市)の全株式を取得し、完全子会社化しました。

これは木曾路にとって初のM&Aとなります。木曽路が主要事業とするしゃぶしゃぶ店は、冬期に売上高が偏る一方、焼肉は夏期の売上高が比較的大きくなるため、全体業績の季節変動を平準化することが狙えます。

また、木曽路は自社ブランドの焼肉店「じゃんじゃん亭」を東海地区に展開しているが、この買収で焼肉部門の売上高の引き上げと共に、関東へのエリア拡大を実現しています。

コロワイド 日本銘菓総本舗を買収

牛角、かっぱ寿司、大戸屋などを展開するコロワイドは、変化する消費者ニーズに対応すべく、デザート部門拡充のために日本銘菓総本舗の全株式を取得しました。

対象会社は、地域銘菓・名産品に関する事業承継のプラットフォーム企業として設立され、「チーズガーデン」、「クリオロ」、「グリンデルベルグ」といったブランドを有しています。

対象会社にとっては、国内・海外を含めた出店による事業成長が期待できます。

また、当社グループの既存事業における販売機会が増えることも考えられ、双方の企業価値向上を図ることを目的としています。

サイゼリヤ CSsTの全株式をハイサーブウエノへ譲渡

イタリア料理店を展開するサイゼリヤは、保有するCSsTの全株式をハイサーブウエノに譲渡することを発表しました。

CSsTは、2022年にサイゼリヤが66.67%、ハイサーブウエノが33.33%の出資比率で設立された合弁会社です。

サイゼリヤがこれまで開発してきた厨房技術を活かし、厨房設備の開発や設計、販売、その他各種コンサルタント業務を行っています。

各社の専門分野への選択と集中を通じて、企業価値向上を実現するために本件譲渡となりました。

飲食業界におけるM&A活用のメリット

M&Aを活用する際の売り手側・買い手側のメリットは以下の通りです。

売り手側のメリット

まずは飲食業界におけるM&Aを活用する売り手側のメリットをご紹介します。

1.資本力の強化

M&Aによって買収されることで、財務基盤が強化される可能性があります。

特に、大企業や資本力のある企業に買収される場合、資金調達の容易さや事業拡大の可能性が高まります。

2.経営資源の最適化

買収企業の経営資源(人材、ノウハウ、顧客基盤など)を活用できることで、効率的な事業運営が可能になります。

また、事業のシナジー効果を期待できる場合があります。

3.リスクの軽減

特に規模が小さな企業や経営に課題を抱える企業の場合、売却により事業リスクを軽減できることがあります。

事業継続の保証や、新たなビジネスモデルへの転換が容易になることもあります。

4.後継者問題の解決

家族経営の飲食店などで後継者がいない場合、M&Aは事業を継続させる手段として有効です。

買い手側のメリット

続いて買い手側のメリットも併せてご紹介します。

1.市場シェアの拡大

既存の飲食ブランドやチェーンを買収することで、買手企業は即座に市場シェアを拡大できます。

これにより、市場での競争力が高まり、ブランド認知度も向上します。

2.地域への新規進出

地理的な拡大を望む場合、地元の飲食業者を買収することで新たな市場に足場を築くことができます。

これは、新規出店に伴うリスクやコストを抑えつつ、既に確立された顧客基盤にアクセスする方法です。

3.コスト削減と効率化

規模の経済を実現するために、M&Aを通じて購入力を増やし、原材料のコストを削減することが可能です。

また、バックオフィス機能(経理、人事など)の統合により、運営コストの削渡しや効率化が期待できます。

4.製品・サービスの多様化

買収を通じて、新しい料理やサービスモデルを取り入れることができます。

これにより、顧客のニーズに応える幅が広がり、売上の増加につながる可能性があります。

5.専門知識と人材の獲得

特定の料理や運営ノウハウを持つ飲食企業を買収することで、その知識やスキルを自社に取り込むことができます。

また、優秀な人材を確保する機会も得られます。

6.リスクの分散

異なる飲食業態や地域にわたって事業ポートフォリオを拡大することで、経済変動や特定地域の不況などのリスクを分散できます。

7.ブランド価値の向上

高名なレストランや人気ブランドを買収することで、買手企業のブランド価値を高めることが可能です。

これは、消費者の認知度やロイヤリティを高める効果があります。

飲食業界でM&Aを行う際のポイント

飲食業界の会社がM&Aを実施する際に、注意すべきポイントや論点は多岐にわたりますが、特に重要なポイントは以下の通りです。

1. 企業文化の相性

異なる業態間でのM&Aは顧客基盤の拡大につながる可能性がありますが、業態が異なりすぎる場合、統合に伴う複雑さが増す可能性があります。

従業員間の摩擦を最小限に抑えるためには、企業文化をしっかり見定め、統合を計画的に進める必要があります。

2.財務健全性の確認

譲渡対象会社が財務上健全であることを確認するため、財務諸表の詳細な分析が必要です。

隠れた負債がないか、また、実態的な収益力を正確に把握することが重要です。

3.従業員の確認

勤務時間の記録、残業管理、休日の取り扱いなど、従業員の勤務管理状況の確認が必要です。

また、未払残業代が存在する場合は、その額と支払い義務の所在を確認します。未払残業代は、M&A後の財務負担となる可能性があるため、事前に正確な評価が必要です。

場合によっては、払うべき未払残業代が払われていないケースが存在します。

さらに、今後のオペレーションを考える際に、キーマンの有無や補充が急務となるポストがないかなども確認が必要です。

4.賃貸借契約の確認

店舗や事務所が入居する物件の賃貸借契約を精査し、契約期間、更新条件、解約条項、賃料の条件などを確認します。

特に、M&A後も契約が有効であるか、また、条件変更の余地があるかを把握しておく必要があります。

5.取引先との関係性

主要な取引先との契約内容を精査し、M&Aによる影響が契約条件に与える影響を評価します。

特に、長期契約や独占契約がある場合は、その条件や解約条項を確認することが重要です。

また、取引先との関係がM&A後も継続可能か、条件変更の可能性があるか、必要に応じて取引先と事前に交渉を行うことを考慮する必要があります。

6. 統合計画の策定

M&A後のオペレーション統合計画をあらかじめ策定しておくことで、スムーズな移行を目指します。

システムの統合、人材管理、ブランド戦略の一貫性などが含まれます。

これらのポイントを確認することで、M&Aプロセス中に潜在的なリスクを特定し、解決策を計画することができます。

また、事業運営の効率化や、従業員の働きやすい環境の整備、取引先との信頼関係の構築にもつながります。

M&Aを成功させるためには、これらの領域での慎重な検討と事前準備が不可欠です。

まとめ

飲食業のM&Aをお考えの際は、売却・買収いずれの立場であってもM&Aの専門家へ相談しましょう。

専門家は、豊富な知識、経験をもとに、相談者にマッチする相手先の選定や探索、M&Aの手法の検討を行います。

会社の強み、財務状況、相手先の希望などを整理したうえで相談するとスムーズです。

リガーレは、飲食業のM&Aにも精通しているほか、財務・税務デューデリジェンスのみの対応も可能ですので、是非お気軽にご相談ください。

この記事の執筆

シニアアドバイザー田澤脩平

メガバンクでの法人融資業務を経て、大手M&Aブティックでのアドバイザリー業務ならびに事業会社での買収経験を有する。